あなたの住んでいる地域の食料自給率はどれぐらい? ~都道府県別食料自給率ランキング~

2025/12/2更新

政府は食料安全保障の強化を名目として、農政の憲法とも言われる「食料・農業・農村基本法」を2024年5月29日に24年ぶりに改正しました。これに基づき策定される「食料・農業・農村基本計画」は10年程度先までの農政のビジョンで、おおむね5年ごとに変更されます。

昨今、世界的な食料情勢の変化に伴う食料安全保障上のリスクの高まりや、地球環境問題への対応、海外の市場の拡大等、日本の農業を取り巻く情勢が想像以上の大きさで変化しており、引き続き、これらに対応するための議論が進められています。

そこで、今回は食料安全保障上の目安となる食料自給率がどのようになっているかについて見ていきたいと思います。

全国の食料自給率は38%の横バイ

日本の食料自給率が低いということは、よくニュースなどで取り上げられています。

2022(令和4)年度の食料自給率

農林水産省が2023年8月に発表した2022(令和4)年度の食料自給率は、カロリーベースは38%で前年と同率、生産額ベースは58%で前年比5ポイント低下し、比較可能な1965年度以降で最低値となりました。

生産額ベースの自給率は単価の高い畜産物や野菜、魚介類の影響が大きくなります。 また、全体的に輸入品より国産品の方が高いので、国内生産額は高くなり、結果として生産額ベースの自給率はカロリーベースより高くなることが多いのですが、2022(令和4)年度は、国際的な穀物価格の上昇や外国為替市場の円安傾向などで輸入額が増えたことが影響したようです。

2023(令和5)年度の食料自給率

次に、農林水産省が2024年8月に発表した2023(令和5)年度の食料自給率は、カロリーベースは38%で前年と同率でした。生産額ベースは61%で前年比3ポイント上昇しました。輸入された食料の量は前年度と同程度ですが、輸入総額が前年度比で減少したこと等により上昇しました。生産額は、為替の動向や国際的な食料価格、輸入状況の影響を受けて変動します。

2024(令和6)年度の食料自給率

農林水産省が2025年10月に発表した2024(令和6)年度の食料自給率は、カロリーベースは38%で前年と同率でした。生産額ベースは64%で前年比3ポイント上昇しました。

カロリーベースの食料自給率については、米について、主食用米の消費量が増加したこと及び砂糖について、国産てん菜・さとうきびの生産量が増加し産糖量が増加したことがプラス要因となる一方で、小麦の単収減少により生産量が減少、この他、大豆、野菜、魚介類の生産量も減少したことがマイナス要因となり、前年度並みの38%となりました。

農林水産省「令和6年食料自給率について」P4「令和6年度食料自給率における各品目の寄与度と食料消費の構造(カロリーベース)」より生産額ベースの食料自給率については、国内生産額の増加により、前年度比+3ポイントの64%となりました。特に、米、野菜、畜産物の国内価格上昇に伴い、それらの国内生産額が増加しました。一方で、魚介類の国内生産量の減少に伴い、魚介類の国内生産額が減少しました。

農林水産省「令和6年食料自給率について」P5「令和6年度食料自給率における各品目の寄与度と食料消費の構造(生産額ーベース)」より

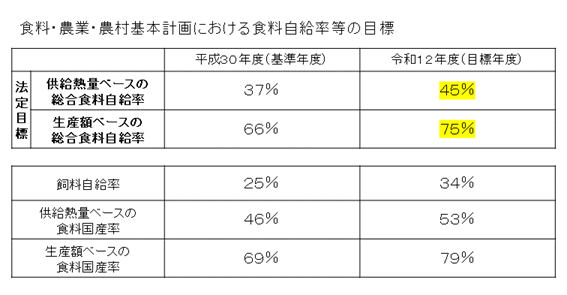

食料・農業・農村基本計画における食料自給率等の目標

「食料・農業・農村基本計画における食料自給率等の目標」では、2018(平成30)年度の基準年度ではカロリーベース37%、生産額ベース66%であったものを、2030(令和12)年度にはカロリーベース45%、生産額ベース75%にすることを目標としています。

農林水産省「日本の食料自給率」3.食料自給率の目標より (参考)生産額ベースの食料自給率の分子は、国内生産額(国内生産量×国産単価)から、畜産物の飼料輸入額及び加工食品(油脂類・でん粉・砂糖類等)の原料輸入額を差し引くこととしており、飼料輸入額や原料輸入額が増加すると、生産額ベースの食料自給率は低下します。

あなたの地域の食料自給率は?

日本全体の食料自給率はカロリーベースで38%と低い数字でした。では、あなたの住んでいる地域の食料自給率はどれぐらいでしょう? 都道府県別の食料自給率を見ていきたいと思います。

2021(令和3)年(確定値)ランキング

2021(令和3)年度(概算値)でランキング1位となったのは「北海道」でした。食料自給率223%で前年比6%増加しています。2位は「秋田県」の204%でこの1道1県が食料自給率200%を超えています。 以降は200%を切り、3位「山形県」は147%、4位「青森県」120%、5位「新潟県」111%となっています。6位「岩手県」は108%で、かろうじて100%台に乗りましたが、47都道府県のうち、食料自給率が100%以上有ったのは、たったの6道県でした。 7位からは100%を切り、7位の「佐賀県」は95%、8位の「鹿児島県」は79%と一気に低くなっていきます。

食料自給率20%以下の自治体も10都府県あり、「静岡県」、「奈良県」などイメージと異なる意外なところが入っていたりします。 ワースト1位は、いわずと知れた「東京」の0%、次いで「大阪」の1%、「神奈川」の2%の3都県が、食料自給率が限りなくゼロに近い一桁台です。

2022(令和4)年度(確定値)ランキング

2022(令和4)年度(確定値)でランキング1位となったのは「北海道」でしたが、食料自給率217%(概算値から▲1の修正有り)で前年比5%減少しています。2位は「秋田県」の196%で前年比8%減少し200%を切ってしまいました。 以降、3位「山形県」は145%、4位は「新潟県」が117%と前年比8%増加で順位を繰り上げました。5位「青森県」は116%で2年連続で減少しています。6位「岩手県」は106%で2%減少しましたが、かろうじて100%台に乗りました。47都道府県のうち、食料自給率が100%以上有ったのは、昨年と同様の6道県でした。

7位の「佐賀県」は99%と2年で14%増加しており、まもなく100%を超えます。8位の「鹿児島県」は80%、9位の「富山県」は79%で、両県とも2年連続で増加しています。東北や北関東の地域に減少傾向が見られましたが、北陸や九州地域はわずかずつでも増加傾向にあります。食料自給率20%以下の自治体は9都府県で、ワースト1位は、変わらず「東京」の0%、次いで「大阪」の1%、「神奈川」の2%の3都府県が、食料自給率が限りなくゼロに近い一桁台です。

2023(令和5)年度(概算値)ランキング

2023(令和5)年度(概算値)でランキング1位は「北海道」でしたが、食料自給率213%で前年比▲4%と2年連続で減少しました。2位は「秋田県」の202%で前年比6%増加しました。 以降、3位「山形県」は148%、4位は「青森」で123%と前年比7%増加で、昨年の「新潟県」と順位が入れ替わり繰り上がりました。5位「新潟県」で114%でした。6位「岩手県」は109%で3%増加しました。47都道府県のうち、食料自給率が100%以上有ったのは、「佐賀県」が入って、6道県から7道県に増えました。

8位以降は、「鹿児島県」が81%、9位は「福島県」79%、10位が「富山県」77%と昨年と順位が入れ替わりました。食料自給率20%以下の自治体は9都府県で、ワースト1位は、変わらず「東京」の0%、次いで「大阪」の1%、「神奈川」の2%の3都府県が、食料自給率が限りなくゼロに近い一桁台です。

令和5年度は、全国的に年平均気温が高く、特に北・東・西日本で夏に記録的な暑さとなった地域がありました。また、秋には西日本太平洋側で記録的な少雨・多照となりました。このような気象条件でしたが、全体的な自給率は増加しました。

都道府県別食料自給率(令和2~5年度) 【単位:%】

| 順位 | 都道府県 | 令和2年 (確定値) |

令和3年 (確定値) |

増減 | 令和4年 (確定値) |

増減 | 令和5年 (概算値) |

増減 |

| 1 | 北海道 | 217 | 223 | 6 | 217 | ▲ 6 | 213 | ▲ 4 |

| 2 | 秋 田 | 200 | 204 | 4 | 196 | ▲ 8 | 202 | 6 |

| 3 | 山 形 | 143 | 147 | 4 | 145 | ▲ 2 | 148 | 3 |

| 4 | 青 森 | 125 | 120 | ▲ 5 | 116 | ▲ 4 | 123 | 7 |

| 5 | 新 潟 | 111 | 109 | ▲ 2 | 117 | 8 | 114 | ▲ 3 |

| 6 | 岩 手 | 105 | 108 | 3 | 106 | ▲ 2 | 109 | 3 |

| 7 | 佐 賀 | 85 | 95 | 10 | 99 | 4 | 102 | 3 |

| 8 | 鹿児島 | 77 | 79 | 2 | 80 | 1 | 81 | 1 |

| 9 | 福 島 | 77 | 75 | ▲ 2 | 75 | 0 | 79 | 4 |

| 10 | 富 山 | 75 | 77 | 2 | 79 | 2 | 77 | ▲ 2 |

| 11 | 宮 城 | 72 | 72 | 0 | 69 | ▲ 3 | 75 | 6 |

| 12 | 栃 木 | 71 | 71 | 0 | 68 | ▲ 3 | 73 | 5 |

| 13 | 茨 城 | 68 | 70 | 2 | 68 | ▲ 2 | 69 | 1 |

| 14 | 福 井 | 64 | 65 | 1 | 66 | 1 | 66 | 0 |

| 15 | 島 根 | 60 | 63 | 3 | 64 | 1 | 66 | 2 |

| 16 | 宮 崎 | 61 | 64 | 3 | 63 | ▲ 1 | 64 | 1 |

| 17 | 熊 本 | 55 | 58 | 3 | 60 | 2 | 62 | 2 |

| 18 | 鳥 取 | 60 | 61 | 1 | 61 | 0 | 60 | ▲ 1 |

| 19 | 長 野 | 51 | 52 | 1 | 54 | 2 | 55 | 1 |

| 20 | 滋 賀 | 47 | 49 | 2 | 51 | 2 | 49 | ▲ 2 |

| 21 | 石 川 | 46 | 46 | 0 | 47 | 1 | 48 | 1 |

| 22 | 高 知 | 43 | 46 | 3 | 44 | ▲ 2 | 47 | 3 |

| 23 | 大 分 | 40 | 46 | 6 | 46 | 1 | 47 | 1 |

| 24 | 長 崎 | 38 | 41 | 3 | 40 | ▲ 1 | 43 | 3 |

| 25 | 徳 島 | 41 | 40 | ▲ 1 | 41 | 1 | 42 | 1 |

| 26 | 三 重 | 38 | 40 | 2 | 40 | 0 | 41 | 1 |

| 27 | 岡 山 | 35 | 36 | 1 | 37 | 1 | 37 | 0 |

| 28 | 愛 媛 | 34 | 37 | 3 | 36 | ▲ 1 | 37 | 1 |

| 29 | 群 馬 | 32 | 33 | 1 | 34 | 1 | 34 | 0 |

| 30 | 香 川 | 33 | 33 | 0 | 34 | 1 | 34 | 0 |

| 31 | 山 口 | 24 | 31 | 7 | 32 | 1 | 31 | ▲ 1 |

| 32 | 沖 縄 | 32 | 32 | 0 | 34 | 2 | 30 | ▲ 4 |

| 33 | 和歌山 | 27 | 29 | 2 | 30 | 1 | 29 | ▲ 1 |

| 34 | 岐 阜 | 24 | 25 | 1 | 26 | 1 | 27 | 1 |

| 35 | 千 葉 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 25 | 1 |

| 36 | 広 島 | 21 | 22 | 1 | 22 | 0 | 23 | 1 |

| 37 | 福 岡 | 17 | 20 | 3 | 21 | 1 | 21 | 0 |

| 38 | 山 梨 | 18 | 19 | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 |

| 39 | 静 岡 | 15 | 16 | 1 | 15 | ▲ 1 | 16 | 1 |

| 40 | 兵 庫 | 15 | 16 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 |

| 41 | 奈 良 | 13 | 14 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 |

| 42 | 愛 知 | 11 | 12 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 |

| 43 | 京 都 | 11 | 12 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 |

| 44 | 埼 玉 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |

| 45 | 神奈川 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |

| 46 | 大 阪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| 47 | 東 京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

農林水産省「令和5年度 食料自給率・食料自給力指標について」

農林水産省:令和5年度(概算値)、令和4年度(確定値)都道府県別食料自給率等について(PDF : 167KB)より作成

食料自給率が100%以上だった地域でも全体的な品目を総合した結果であるため、どの品目がどのように過不足なのかは、個々にみていく必要があります。 さらに、この自給率は日本国内で生産しているというだけであって、種や肥料、農薬、飼料などの海外調達分は差し引きされていません。完全国産率を考えると日本全体で自給率80%の野菜でも10%を切るのが実情でしょう。

自分の地域の食料自給率を計算してみよう!

食料自給率の高低は、主に食料の需要と供給のバランスによって生じます。食料自給率の高い地域は、統計データ上では需要に対して十分な供給があると言えます。また、低い場合は農業生産力の低下、輸入拡大や他地域への調達等の依存などの現われと言えます。

都道府県別の食料自給率では、地域の産業構造や都市化が反映されますが、食料自給率の低い地域では、農業・農村・食文化が衰退していくという問題もあります。 また、食料自給率の数字は、全体的な品目を総合した結果であり、どの品目がどのように過不足なのかは、個々にみていく必要があります。

もし、自分の地域の食料自給率が知りたい場合、地域からの主要品目の出荷量・額がわかれば以下の農林水産省のサイトに計算シートがあるので、調べることができます。 地域食料自給率計算シートは、地域の人口と主要な農産物等の生産量を入力することにより、その地域のカロリーベース食料自給率及び生産額ベース食料自給率(以下、「地域食料自給率」と言う。)を簡易的に試算できるEXCEL用のファイルです。

個人的に、これを用いて、自分自身の食料自給率を計算してみたのですが、一人当たりに換算すると野菜しかない上に、わずか2.7%でした。何かあった場合は、10日ほどで飢えますね。(季節によっては10日もたないです。あ、もし、燃料がなかったら車を動かせないので、そもそも遠方の畑まで行けませんね) 皆さんも、ぜひ一度、自分や地域の食料自給率を見て、向上させるための対策を考えてみてはいかがでしょう。

【参考資料】

「都道府県別食料自給率の推移(カロリーベース、生産額ベース)」

農林水産省「日本の食料自給率」3.食料自給率の目標より

農林水産省「地域食料自給率」地域食料自給率計算シートについて

農林水産省「都道府県別の食料自給率」

農林水産省「令和5年度 食料自給率・食料自給力指標について」令和4年度都道府県別食料自給率p14

農林水産省:令和5年度(概算値)、令和4年度(確定値)都道府県別食料自給率等について(PDF : 167KB)より作成

農林水産省「令和6年度食料自給率を公表します」プレスリリース(2025/10/10発表)

【協会関連記事】

知っていますか?日本のタネの自給率

「農」しなくて大丈夫? ~自給的農業のススメ~