全国の大学で農学系学部が続々と新設 ~農業・環境・食・生物資源など学際的な農業教育プログラム~

伸びる農学系学部の志望者

少子高齢化が進む中、2024年の大学学部学生数は、前年比で約4万2,000人減の約262万9,000人と、10年ぶりに減少しました。1)

全国的に多くの大学で学生数を減らす学部が目立つ中、興味深いことに農学系学部への入学者は増加傾向にあります。

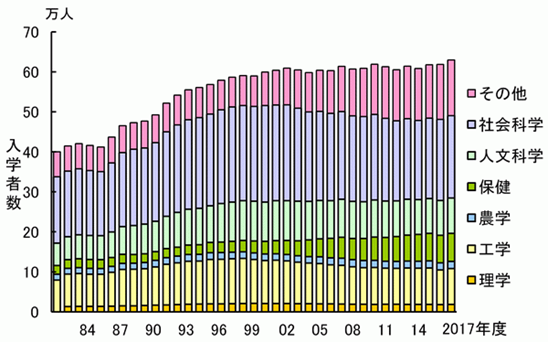

科学技術・学術政策研究所のデータによると、「農学系」は、2000年代初頭から増加傾向が見られ2)、近年、特に伸びが顕著になっています。とは言っても、そもそも、農学系を志望する学生自体は多くなく、農学部入学者数は全入学者数の3%弱です。

具体的な入学者数の推移をみてみると、1990年度は16,527人でした。2000年度には16,147人と減っています。しかし、その後、少しずつ増加しており、2017年度は17,798人で2000年度比10.2%の伸びとなっています。さらに2023年度は、文部科学省が公表している「学校基本調査」によると19,226人3)となっており、2000年度比で19.6%の伸びとなっています。

ちなみに、全学部では、1990年度が492,340人、2000年度が599,655人(科学技術・学術政策研究所より)、2023年度は643,962人(学校基本調査より)であり、2000年度/2023年度の増加率が7.4%であったことと比較すると、農学系学部の増加率は高いと言えます。

※学部系統の分類: 文部科学省の分類では、「農学」の中に園芸学、畜産学、農業経済学、林学、水産学、獣医学などが含まれる場合があります。どの範囲を「農学系」として捉えるかによって、数値が若干異なる可能性があります。

関係学科別の入学者数の推移

出典:科学技術・学術政策研究所

国・公・私立別大学の入学者数の推移(大学学部)

出典:科学技術・学術政策研究所

農学系学部の人気の理由は?

少子化が進む中で、多くの学部で志願者数・入学者数が減少または横ばい傾向にあるのに対し、農学系は着実に数を増やしています。

農学系が人気の理由としては、さまざまな要因が絡み合っており、統計的な答えもありませんが、以下の要因が仮説として考えられます。

環境問題への意識の高まり

地球温暖化や食料問題といった世界的な課題に対して、「食」や「農」が密接に関わっているという認識が広まっているのではないでしょうか?持続可能な社会の実現に向けて、農学が果たす役割に注目が集まっているのかもしれません。

食の安全・安心への関心

食品偽装問題や健康志向の高まりから、消費者が「何が」「どのように」作られているのかに関心を持つようになっていると考えられます。これに伴い、食の源流である農業への関心も高まっているのかもしれません。

地方創生・地域活性化への関心

過疎化が進む地方において、農業は重要な産業です。地域を盛り上げたいという若い世代が、農業を軸とした新しいビジネスやコミュニティづくりに魅力を感じている可能性もあります。当協会の伝統野菜アンバサダー資格にも地域おこし協力隊の方が受講されるなどしています。

テクノロジーの進化

スマート農業など、最新テクノロジーが農業分野にも導入され始めています。これまでの「きつい」「汚い」といったイメージが変わりつつあり、これからの農業は、農業知識とともにテクノロジーの知識を持つことが求められます。理系の学生なども興味を持ちやすくなっているかもしれません。

キャリアパスの多様化

以前は、農学というと「農家になる」というイメージが強かったかもしれませんが、現在では食品メーカー、種苗会社、研究機関、コンサルティングなど多様な分野での活躍が期待できることも魅力になっているのではないでしょうか。

将来農業をやってみたい若者たち

JA共済連が行った調査4)では、20代全体の5割以上が「将来、農業をやってみたい」と回答しています。

「農作業安全研修実施強化期間」に合わせ、JA共済が行った意識調査では20代に焦点を当て、“効率重視の現代を生きる若者と農業に対する意識”を調査しました。その結果によると、20代の半数が効率を重視し過ぎて疲弊してしまう「タイパ(タイムパフォーマンス)疲れ」を感じている一方で、手間をかけることや自給自足の生活に憧れていることが分かりました。

さらに、農業を志向する20代の56.0%は、農業を始めるために何らかの「準備をしている」という結果となりました。「農家経営」「栽培方法」「起業のための補助制度」について学びたいと考え、約8割(78.9%)が「農作業でのケガや事故を防ぐためのプログラムを体験したい」と回答しています。

大学でも農学系学部が増加

若者の農業系分野への関心の高まりは、環境問題や食の安全といった社会的な課題への意識の高まりなども、その背景にあると考えられます。

農業系学部の人気を受け、大学でも、全国的に農学系学部の新設・再編が全国で相次いでいます。5)

2015年に龍谷大学が農学部を設置した際には、35年ぶりの新設6)として話題になりました。その前後にも農学系学部の開設はありましたが、2025年度からは開設ラッシュともいえるほど増えています。

| 開設日 | 大学名 | 学部名 | 学科名・備考 |

| 2012年4月開設 | 山梨大学 | 生命環境学部 | |

| 2015年4月開設 | 龍谷大学 | 農学部 | |

| 2016年4月開設 | 徳島大学 | 生物資源産業学部 | |

| 2016年4月改組 | 高知大学 | 農林海洋科学部 | 1949年に設置された農学部を改組 |

| 2018年4月開学 | 新潟食料農業大学 | ||

| 2018年4月開設 | 立命館大学 | 食マネジメント学部 | |

| 2019年4月開設 | 福島大学 | 農学群食農学類 | |

| 2020年4月開設 | 摂南大学 | 農学部 | |

| 2023年4月改組 | 日本大学 | 生物資源科学部 | アグリサイエンス学科・1943年に設置された農学部を改組 |

| 2024年4月開設 | 京都府立大学 | 農学食科学部 | |

| 2025年4月開設 | 日本女子大学 | 食科学部 | |

| 2025年4月開設 | 北里大学 | 獣医学部 | グリーン環境創成科学科 |

| 2025年4月開設 | 武庫川女子大学 | 環境共生学部 | 環境共生学科 |

| 2025年4月開設 | 広島工業大学 | 環境学部 | 食健康科学科など・1993年増設の環境学部を改組 |

| 2026年4月開設予定 | 創価大学 | 理工学部 | グリーンテクノロジー学科 |

| 2026年4月開設予定 | 立教大学 | 環境学部 | |

| 2026年4月開設予定 | 共愛学園前橋国際大学 | デジタルグリーン学部 | デジタルグリーン学科 |

| 2027年4月開設予定 | 中央大学 | 農業情報学部 | 農業生産学科など |

| 2027年4月開設予定 | 京都女子大学 | 食農学部 | |

| 2027年4月開設予定 | 広島修道大学 | 農学部 | |

| 2027年4月開設予定 | 東洋大学 | 環境イノベーション学部 | 環境イノベーション学科 |

| 2027年4月開設予定 | 八戸工業大学 | グリーン科学技術学科など | |

| 2027年4月開設予定 | 東都大学 | 農学部 | 農業生産学科 |

| 2027年4月開設予定 | 京都光華大学 | 健康科学部 | 食品生命科学科 |

| 2027年4月開設予定 | 南九州大学 | 健康栄養学部 | 地域・医療・食品・健康・データサイエンス学科・1967年園芸学部設置 |

※Wikipediaと各大学HPより当協会調べ

農業系学部の卒業後の進路

近年の農学系学部の卒業後の進路は多岐にわたり、多様化しています。主な進路としては、以下のものが挙げられます。

専門知識を活かす分野

食品・飲料メーカー:研究開発、品質管理、製造、営業など、食に関わる幅広い職種があります。

製薬・バイオ関連企業:農学で培った生物や化学の知識を活かし、医薬品やバイオテクノロジー関連の研究開発などに携わります。

種苗・農業資材メーカー:品種改良や新たな農業技術の開発、肥料や農薬の開発・販売などに従事します。

農業協同組合(JA):組合員の指導や支援、地域農業の振興などに貢献します。

公務員など

農林水産省:農業政策の企画・立案、技術指導、食料の安定供給に関わる業務などを行います。

地方自治体:農業技術職、普及指導員として、地域の農業振興や技術指導に携わります。

環境省、国土交通省など:自然保護や環境保全、土地改良などの分野で農学の知識を活かす道もあります。

研究機関:大学や国の研究機関で、 कृषि शिक्षा や食料、環境などに関する研究に携わります。

農業・林業・畜産業

自営:家業を継ぐ、または新規に就農・就業する道です。近年はスマート農業を取り入れるなど、新しい形の 農業教育を実践する人も増えています。

法人経営:農業法人や企業が運営する農場などで、生産管理や技術指導を行います。

環境保全・自然保護関連:環境コンサルタント、自然保護団体職員、公園管理など、農業教育で学んだ生態系の知識などを活かします。

農業教育で培った能力を活かす分野

この他にも、飼料・肥料メーカー、造園・緑化関連企業、バイオマス関連企業、中学・高校の理科の教員やより専門的な知識や研究スキルを深めるために、大学院に進学する学生も多くいます。

農学系学部は比較的就職率が高い傾向にあります。特に近年は、食の安全・安心への関心や環境問題への意識の高まりなどから、農業教育を学んだ人材へのニーズが増加傾向にあります。スマート農業やアグリテックといった新しい分野の発展により、ITや工学の知識を持つ 農業系学部出身者の活躍の場も広がっています。

当協会には高校生や大学生から在来種の特徴や気候への適応等について質問のメールが寄せられることもあり、若者の農業系分野への関心の高まりを実感します。

海外の農業教育の動向

海外における農業教育の状況も気になるので、ちょっと見ていみたいと思います。海外では国や地域によって学ぶテーマが異なっています。

例えば、開発途上国では、食料安全保障や経済発展の観点から、農業分野の人材育成が重要視されており、大学における農学教育の拡充が進められています。特に、持続可能な農業技術や気候変動への対応といった分野に力が入れられているようです。

特定の専門分野としては、環境問題への関心の高まりから、有機農業、環境保全型農業、アグロエコロジーといった分野の新しいプログラムが増加する傾向があります。また、バイオテクノロジーやスマート農業といった先端技術を農業教育に取り入れる動きも活発化しています。

先進国では、農業教育が多様化しており、一部の先進国では、日本のように伝統的な農業分野の学科は再編・統合される傾向がある一方で、食料システム、フードテック、アグリビジネスといったより広範な視点を持つ新しいプログラムが登場しています。大学も学生の興味や社会のニーズの変化に対応しようとする動きが見られます。また、大学だけでなく、研究機関が主導する形で、特定の課題解決に特化した農業教育プログラムが開発されることもあります。

注目すべき点としては、現代の農業が抱える課題は複雑であり、単一の学問分野だけでは解決が難しいことから、農学と経済学、環境学、情報科学など、複数の分野を組み合わせた学際的なプログラムが増えていることです。また、グローバルな食料問題や環境問題に対応するため、海外の大学との連携や共同プログラムの開発、留学機会の提供など、農業分野の教育の国際化も進んでいます。今後、日本の農学系学部も同様のプログラムが増えていくことが予想されます。

まとめ

食のサプライチェーンが世界中に広がる今の時代、農業教育においても広範な視野と教育が求められています。農業技術が栽培技術だけでなくITを活用したスマート農業の導入が進んだり、育種や交配にバイオテクノロジーが活用されたりしています。農業経済においても輸出入のバランスや食料安全保障、流通におけるサプライチェーンマネジメント、トレーサビリティや食の安全などの課題などもあり、かつての伝統的な農学だけでなく、広範囲な学問や研究が求められています。

私たちは、このような変化を学び、理解し、伝統的な品種や農業を守ると同時に、今後、日本や世界の農業分野で活躍するために農学系の学問に進もうとする若者たちを応援していきたいと思います。

【参考資料】

1)旺文社教育情報センター

2)科学技術・学術政策研究所

3)文部科学省 学校基本調査

4)KYODO NEWS PRWIRE

5)Wikipedia 農学部

6)日本経済新聞2012年4月10日記事

【協会関連記事】

「農」しなくて大丈夫? ~自給的農業のススメ

伝統野菜アンバサダーご案内