野菜の種子のほとんどが海外で生産されるわけ ~タネの国内自給率を高めることはできるのか~

目次

野菜の国内自給率は青果8割、種子1割

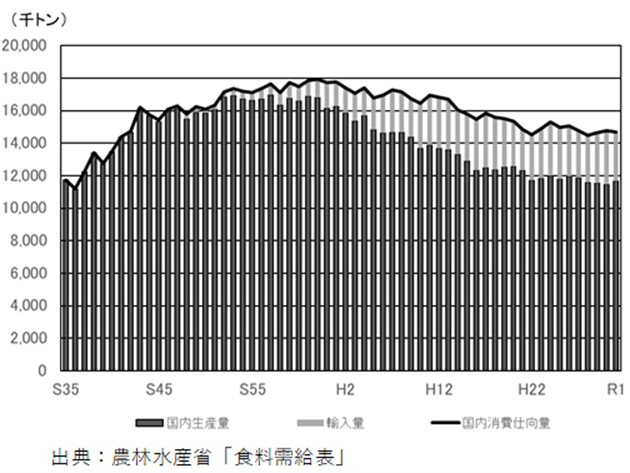

私たちの食卓に彩りを添える新鮮な野菜たち。その国内自給率は1965(昭和40)年頃までは重量ベースで約100%でしたが1)、近年は80%程度で推移しており、年々、輸入量が増加しています。

野菜の国内生産量と輸入量の推移

野菜の国内自給率が徐々に減少していることは懸念すべきことですが、それ以上に、日本の野菜種子の海外生産の依存度は、すでに想像を遥かに超える水準に達しています。野菜の種子は、約9割が海外で生産されており、国内自給率は1割に満たないほどです。2)当然、これには経済合理的な事情があります。

しかし、本当に野菜種子の国内自給率が1割未満で良いのでしょうか?

私たちの食の安全保障や固有の遺伝資源の保全が脅かされる可能性はないのでしょうか?

本稿では、野菜の種子の国内自給率が低下した理由と、国産比率を高める取り組みの可能性をみていきたいと思います。

「自家採種」の時代

かつて、野菜の種子は国内自給率100%以上だった時代がありました。その頃から現在までの種子市場の歴史を振り返りながら、海外生産の依存度を高めた理由を探っていきたいと思います。

遥か昔、日本に稲作が伝来する以前から、人々は自生する植物や渡来した作物を栽培し、その種子を受け継いできました。江戸時代に入ると、各地の気候風土に適応した多様な野菜が生まれ、それぞれの地域で独特の食文化を育み、日本の豊かな食文化の礎を築いていました。

これらの野菜は、農家自身が種子を採取し、次世代へと繋いでいく「自家採種」が基本でした。この「自家採種」という点が重要なキーワードであり、その後の種子の国内自給率に大きく影響していきます。

明治時代に入り、西洋の野菜や新しい栽培技術が導入されるようになると、日本の農業にも変化の波が押し寄せました。しかし、依然として各地の在来種は大切にされ、日本の食文化の中で重要な役割を果たしていました。種子商も各地に存在し、地域のニーズに合わせた種子を提供していました。

この時代、日本の種子生産は多様性と地域性を最も色濃く反映していたと言えるでしょう。

F1品種の開発と効率化の波

日本の野菜種子生産の風景が大きく変わるきっかけとなったのは、高度経済成長期以降の農業の変化でした。1950年代後半から1970年代にかけて、地方から都市部、特に三大都市圏への人口移動が活発化し、食料の安定供給と生産性の向上を求める社会のニーズに応えるため、農業の大規模化と効率化が進められました。この流れの中で、種苗会社が育成するF1品種(一代交配種)が急速に普及していきました。

F1品種は、特定の親品種を掛け合わせることで、生育が早く、収量が多く、品質が均一になるというメリットがあります。これにより、農作業の効率化が進み、大量生産が可能になりました。加えて、F1品種は一代限りでその優れた特性を失ってしまうため、種まきの度に種子を買う必要があります。ここにビジネスとしての価値が見い出されました。

当初、F1品種の品種開発の研究は、農業試験場など公共主体で行われていましたが、やがて、営利性が高くなったため、1950年頃から後半頃にかけて、国は研究開発を民間に移行していきました。世界に先駆けてF1品種を商業化したのは日本のタキイ種苗でした。この頃から野菜の種子は種苗会社から購入する流れとなり、国内外の種苗会社はF1品種の開発に積極的に投資し、世界市場にも進出していくようになります。

F1品種は、高度経済成長以降の農業の効率化の求めに伴い、またたく間に普及し、市場を席捲していきました。現在では、日本で栽培する野菜の種子は、F1品種が9割以上を占めています。かつて各地に根付いていた多様な在来種や伝統野菜は、効率性や収量の面で劣るため、栽培面積が減少し、その種子生産も衰退していきました。

種子を買う時代へ

生育が早く、収量が多く、品質が均一になるF1品種は、農家にとって生産や出荷の効率を上げることができます。形や大きさが均一であることは、機械への適合がよく、収穫や袋詰め、箱詰めが効率的に行え、卸売市場やスーパー等小売店の規格にも応じやすくなります。

しかも、「自家採種」の作業からも解放されます。これもF1品種が普及した大きな理由でしょう。「自家採種」とは、自分で育てた作物から種を採り、その種で次の作物を育てることで、かつては、農業の基本ともいえる作業でした。しかし、農作物の収穫が終わった後でも、採種用の畑を管理し、形や色、味が魅力的なものを選抜し、交雑を防ぎ、採種ができるまで育て、採種し、次の播種時期まで保管・管理をする必要があります。その時間と手間を考えると、収益性を高めたい農家が、F1品種を選ぶのは至極当然とも言えます。このF1品種のおかげで、野菜を効率よく生産し、私たち消費者も豊富な種類の野菜を安価に購入することができていることは間違いありません。

なぜ、種子の国内自給率は低いのか?

野菜種子は種苗会社が供給

このように、野菜の種子は、自家採種から、種苗会社からタネを購入するのが当り前になっていきました。しかし、F1品種への切り替えだけで国内自給率が低下したのではありません。種子の生産を海外で行っていることが、国内自給率低下の原因です。

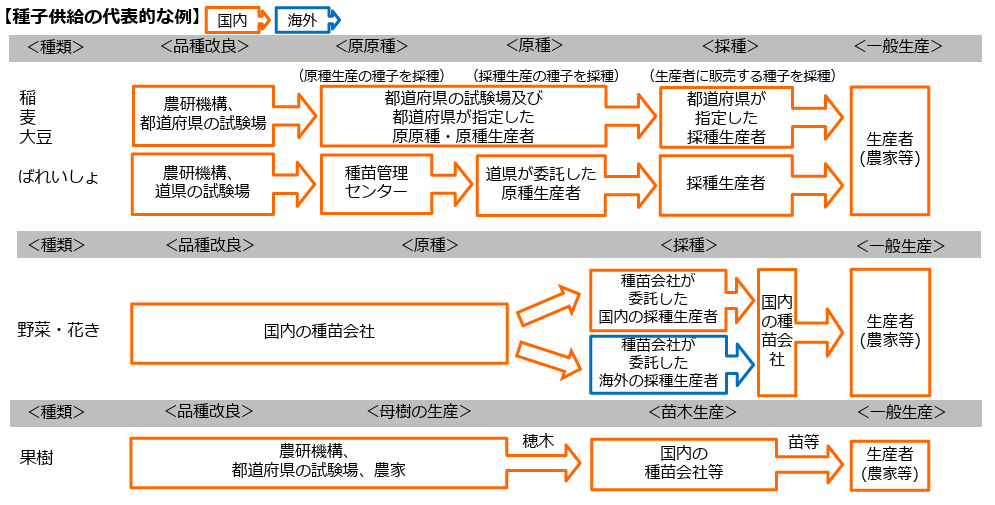

農作物の種子供給の主要な流れは下記の図のようになっています。米、麦、大豆などの主要穀物や果樹は、農研機構や試験場が関わっており、日本国内でも採種事業は行われており、国内自給率が比較的高いです。

これに対して、「野菜・花きの種子は、国内の種苗会社が開発した優良な品種を用いて国内及び海外の生産地で増殖され、供給されている」とあるように、野菜種子は、そのほとんどを国内の種苗会社が取り扱っています。そして、日本の種苗会社が国内外の採種生産者に委託して採種しています。その委託先の採種生産者が海外の場合、種子を輸入することになりますが、海外の種苗会社の種子を輸入しているわけではありません。ただし、現状、海外の採種生産者への委託が圧倒的に多いため、国内自給率が低下した形になっています。

出典:農水産省「種苗をめぐる情勢」より

野菜種子の生産国

種苗会社が野菜種子の生産を海外で行うことによって、海外からの輸入量が増え、国内生産が減っていったといえます。

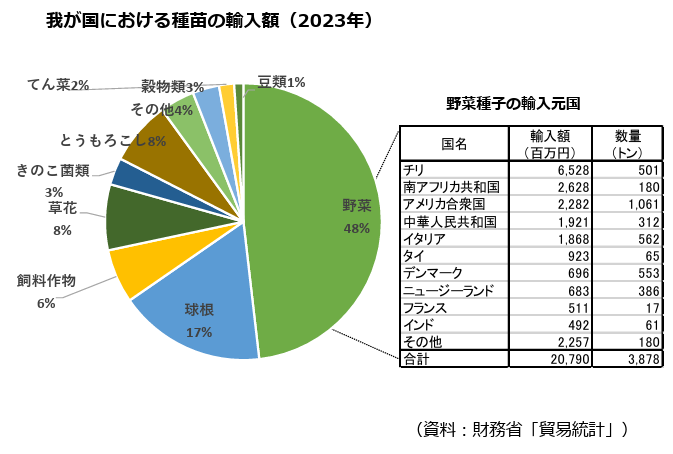

輸入額ベースで見た場合、種苗の輸入額の中でも、野菜の種苗は48%と半分近くを占めています。

出典:農水産省「種苗をめぐる情勢」より

では、なぜ、種苗会社は種子の海外生産を増やしたのでしょうか?

農林水産省の資料には、「我が国の野菜種子は、我が国の種苗会社が、良質な種子生産、リスク分散等の観点から我が国及び南半球を含め複数国で生産し、約9割を輸入、約1割を国内生産するとともに、約1年分を国内で備蓄することで安定供給を確保してきました。」3)と記されています。

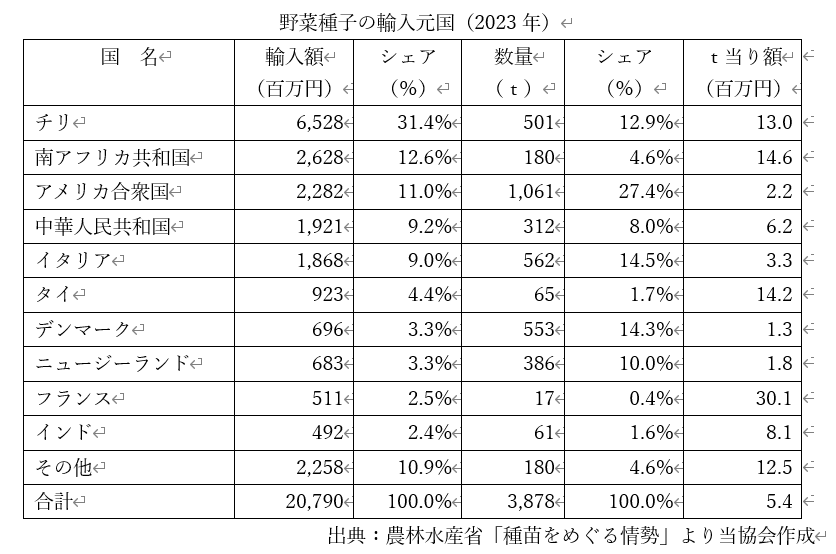

野菜種子の生産をしている国は、アメリカ、中国、アフリカ、ヨーロッパ、インドと世界中に広がっています。まずは、これらの国々の輸入額と数量を見ていきたいと思います。4)

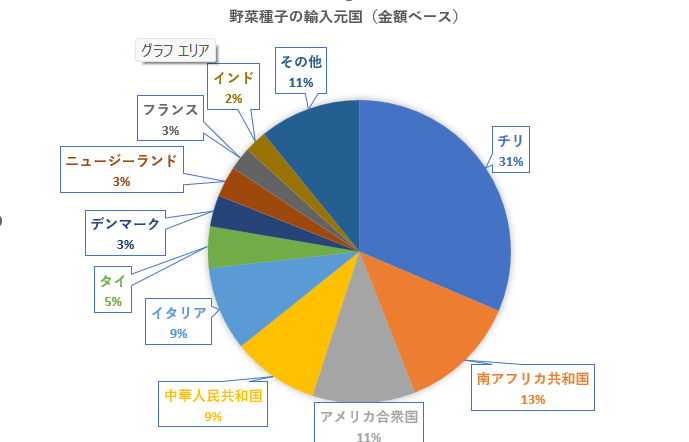

輸入元国シェア(金額ベース)

輸入額ベースで見るとチリが31.4%を占め、最も多く、次いで南アフリカの12.6%、アメリカ11.0%、中国9.2%、イタリア9.0%と続きます。

出典:農林水産省「種苗をめぐる情勢」より当協会作成

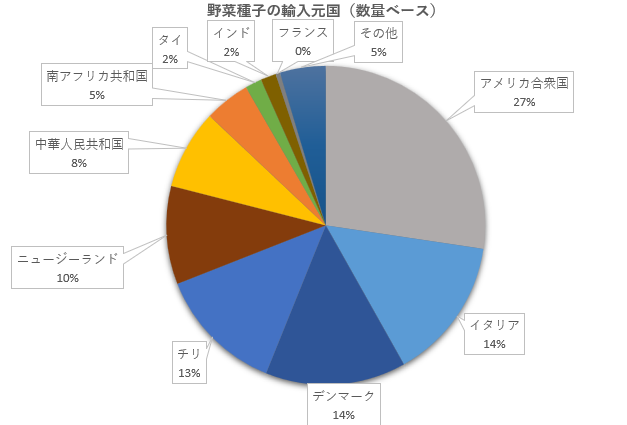

輸入元国シェア(数量ベース)

しかし、数量ベースで見ると、1位はアメリカで27.4%となっています。次いでイタリア14.5%、デンマーク14.3%、チリ12.9%、ニュージーランド10.0%と続き、順位は大きく入れ替わります。

出典:農林水産省「種苗をめぐる情勢」より当協会作成

金額ベースで見た場合、チリが3割を占めていたものの、数量ベースで見るとアメリカが3割弱のシェアを占め、チリは13%程となります。よくチリ産の種子が多いと言われますが、数量からみると、実際に購入者が目にするのはアメリカ産やイタリア、デンマークといったヨーロッパ産の方が多いはずです。

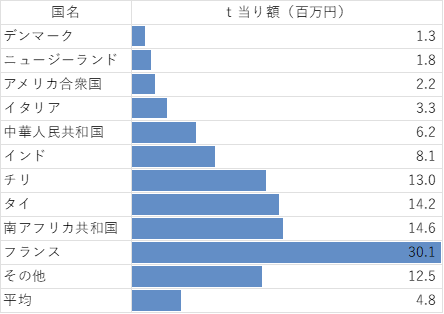

1トン当たりの金額

さらに、各輸入元国各国の1トン当たりの金額をみると、国によって価格差が見られましたが、アメリカがt当り2.2百万円と安く、タイ14.2百万円や南アフリカ共和国14.6百万円と金額が高くなっていました。どの国でどの品種の種子を栽培しているかは情報公開されていませんので具体的なコストは不明ですが、採種地の土地の価格、人件費、栽培の手間、育種にかかった開発費用、流通・輸送コスト、業者の中間マージン、為替レート、関税などの要因が複雑に絡み合い、野菜種子の輸入元の国による価格差を生み出していると考えられます。

これらのデータからは、日本の種苗会社が、地政的・地勢的なリスクを分散しながら、良質な種子を安価に提供するために海外で採種を行い、国内に供給していることがわかります。

輸入元国のt当り金額

出典:農水産省「種苗をめぐる情勢」より協会作成

国内自給率を高めることは可能か?

国内採種ができない理由

ここまで見てきたように、日本で栽培されている野菜の種子は9割が海外で生産されたものです。その理由は、良質な種子を合理的な価格で安定的に供給するためであり、適地適作や地域的なリスク分散がなされているためです。海外の様々な地域で生産した種子を輸入することで、多様な品種を確保し、気候変動などのリスクに対応した安定供給体制を構築する側面もあります。このこと自体は理解できます。

しかし、種子の自給率が1割を切っていることに食料安全保障の側面のリスクはないのでしょうか?なぜ、日本国内での採種は、これほどまでに低いのでしょうか?以下では、国内採種が行われていない理由を見ていきたいと思います。

日本国内で採種が行われていない理由には、主に➀気候、②土地、③人の問題があげられます。

➀気候

日本は温暖湿潤(近年は高温多湿になりつつあります)な気候は、種子の生産にとって病害が発生しやすく、品質を維持するのが難しい面があります。特に梅雨時期は採種に適していません。良質な種子を生産するには、安定した乾燥した気候が適していますが、日本国内には、そのような気候条件に恵まれた地域が多くはありません。

②土地

日本では、採種のための大規模な土地を確保することが難しい面があります。同じ作物の種子を繰り返し採種すると、連作障害が発生しやすくなります。良質な種子の採種するためには、気候に加えて、連作障害のリスクを回避し、効率良く農作業して採種できる広大な面積の農地の確保が必要になります。また、アブラナ科などの交雑しやすい野菜の場合は、交雑を防ぐことができる畑が必要で、こちらも広大な面積の畑を確保しなければなりません。

③人

日本の人件費は、海外と比較して高いため、採種にかかるコストが高くなる傾向があります。また、F1品種が普及するにつれ、国内の種子生産者は、採算性の悪化や後継者不足により減少してしまいました。国内の某種苗会社では、採種者は最盛期の10分の1以下になったと言います。現在、残っている採種者も高齢化が進んでいます。種子生産は、高度な専門知識と熟練した技術、そして長期的な視点が必要とされるため、一般的な野菜栽培以上に担い手の育成が難しいという側面があります。

このように、大規模に採種事業を行おうとすると、気候、土地、人の確保の障壁が立ちはだかり、実現できたとしても種子の価格は高くならざるを得ません。

食料安全保障上でのリスク

では、このまま種苗会社に任せ、9割以上を海外での生産にしたままでも大丈夫なのでしょうか?

食料安全保障の面から考えると、野菜種子の生産を国産100%にすることも異常気象のリスクなどがありますが、10%しかないのも心もとありません。種子は食料生産の出発点なので、国内自給率をせめて30~50%は目指したいところです。

採種体制強化の動き

近年では、食料安全保障の観点から、国内の採種体制を強化する動きも見られます。また、海外の人件費や物流コストの高騰により、海外生産の優位性は以前ほど高くなくなっています。

農林水産省は「野菜種子安定供給対策事業」5)に取り組んでいますし、種苗会社や研究機関などでも気候変動に対応した新たな採種技術の開発や、地域に特化した品種の育成などが進められています。

また、固定種や在来種といった地域に根ざした品種の採種は、小規模ながら全国各地で採種が行われています。種苗会社の事業としては採算性が低く、大規模な土地を確保しての採種は難しいでしょうが、各地の小規模農家での地域野菜の採種は昔から行われてきたことなので、不可能ではないでしょう。

しかし、国内採種に取り組みつつあるといっても1~2年で採種率を向上させることは容易ではありません。また、一度、採種が止まってしまうと、簡単には復活させることができません。在来種の種子を専門に生産・維持する農家も激減してしいます。現在は、一部の熱心な生産者や研究機関によって細々とですが守られており、採種も続けられています。なんとか、採種技術を継承していって欲しいものです。

消費者の認識

消費者の多くは、野菜の品質や価格にばかり目が向きがちで、野菜の種子がどこで、どのように生産されたのかという背景までは、まず意識していません。国産種子や伝統野菜の価値が十分に理解されていないことも、野菜が価格本位になる要因の一つと言えるでしょう。

種子の安定供給は、国家の食料安全保障の根幹を支える生命線です。もし、輸入先の国で大規模な自然災害、地政学的な緊張の高まり、感染症のパンデミック、あるいは輸出規制といった事態が発生し、それが長引いた場合、種子の輸入が途絶え、国内の野菜生産は壊滅的な打撃を受ける可能性があります。これについては、輸入が止まれば、野菜の自給率は8%に落ち込むとの試算もあります。

また、気候変動による世界的な食料危機や、新興国の食料需要の増大も、種子価格の高騰や供給不足を引き起こす要因となり得ます。私たち消費者も、このあたりのことを知っておく必要があるのではないでしょうか。

種子は、食料生産の出発点であり、その供給が途絶えることは、食料システムの根幹が崩壊することを意味します。食料確保に掛ける保険のつもりで、ある程度は、国産の種子から野菜を生産したり、種から国産の野菜を買うという考えがあっても良いと思います。

まとめ

タネを採ってみよう

私たちは、種苗会社の企業努力により、多品種の野菜を安価に十分に手に入れることができており、それは、とてもありがたいことです。しかし、それに甘んじて、野菜種子の国内自給率を1割のままにしておいては食の未来を守れないかもしれません。私たちは、その危機感を共有し、種子の自給率を向上させるための具体的な行動をするべき時期にきていると思います。

家庭菜園でも庭の片隅でもベランダでも良いので、少しでも採種ができる品種を育て、「自家採種」をしてみて欲しいと思います。

自分が食べるものを安易に人任せにするのは危険です。安心・安全な食物が供給されていても、十分に満たされていたとしても、自分で一品種だけでも栽培してみるとか、農家を手伝うとか、何らかの形で食料生産に関わっておくことは大切だと思います。そうすることで、農業の重要性に気がつくことができると思います。

皆様も機会があったら、ぜひ、野菜の栽培を体験してみてください。そして、できれば「自家採種」し、その国産のタネを翌年にも蒔いて育ててもらえるといいなと思います。品種によって、タネの採り方は変わります。野菜のタネの「自家採種」は、家庭や学校などでも、楽しみながら体験でき、プチ農業教育を体験できます。

【参考資料】

1)農林水産省「野菜の自給率」

2)農林水産省「令和6年度野菜種子安定供給対策事業に係る公募について」事業の主旨6行目

3)農林水産省「令和6年度野菜種子安定供給対策事業に係る公募について」事業の主旨5行目

4)農林水産省「種苗をめぐる情勢」

5)農林水産省「令和6年度野菜種子安定供給対策事業に係る公募について」

6)品種の可能性を高める自家採種

独立行政法人農畜産業振興機構「今月の話題-野菜の輸出-過去と今と未来」

【協会関連記事】

世界の種子自給率の現状と戦略的展望 2026

知っていますか?日本のタネの自給率

伝統野菜アンバサダー養成講座3期の受講申込受付中!